えのぐしよう

★動画 8分00秒

★動画+制作時間目安 60〜70分

☆えのぐの色やまざりを体感しながら、きもちをあらわそう!

☆もこもこ、ぎざぎざ、ふわふわなどの紙に自由に表現していこう

【カリキュラム作成】後藤 金子 小島 佐藤 大迫

使うもの1=(トントン・ペト教室)教材セットに入っているもの

白の画用紙 八つ切りの1/4サイズを4〜5枚(擬音の形に切った物)

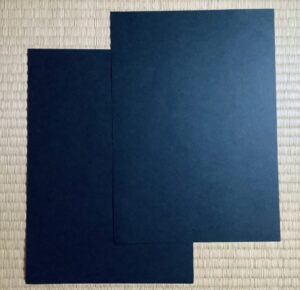

黒の画用紙 八つ切りサイズ2枚

【編集責任者 小島】

使うもの2=お家で準備していただくもの

○スケッチブックまたは画用紙

○クレヨン

○カラーペン

○絵の具セット

○水バケツ *倒れにくい空き容器等でもOKです

○ぞうきん

始める前のじゅんび

○エプロンはつけたかな?

ない場合はよごれてもよいふくをきよう

○つくえの上やテーブルの上にシートをしいておこう

【編集責任者 小島】

せいさくのしかたピックアップ

その1

今日は、いろいろな形の紙があるね!どんな形があるか見てみようね♪

その2

まずは、ギザギザのカタチを選んでみたよ。

ギザギザにぬるとよさそうな色は、こんな色かな~

ギザギザに自分が感じた色を塗ってみよう

こんな色になったよ!みんなはどんな色が良いと思う?

その3

つぎは、つる~んとした形を選んでみました!

つる~んは気持ちよ~く塗っていきたいな。毛先が柔らかくて太い筆を使って見よっと。

色は気持ちいい優しい色にしてみたよ。さらさらきもちよく筆を動かしているよ~

その4

今度は、カチカチの形!

カチカチと固そうな色を選んでみたよ。

筆の使い方だって、カクカクしちゃったよ!

おお、なんだか固そうなイメージの作品ができたね。

その5

こちらは、もこもこです~

もこもこは気持ちよく筆を動かすと楽しそうね!

色だって混ざってOKだよ!

その6

最後は、じんわりじんわり、えのぐがにじむ様子も楽しんじゃうよ~♪

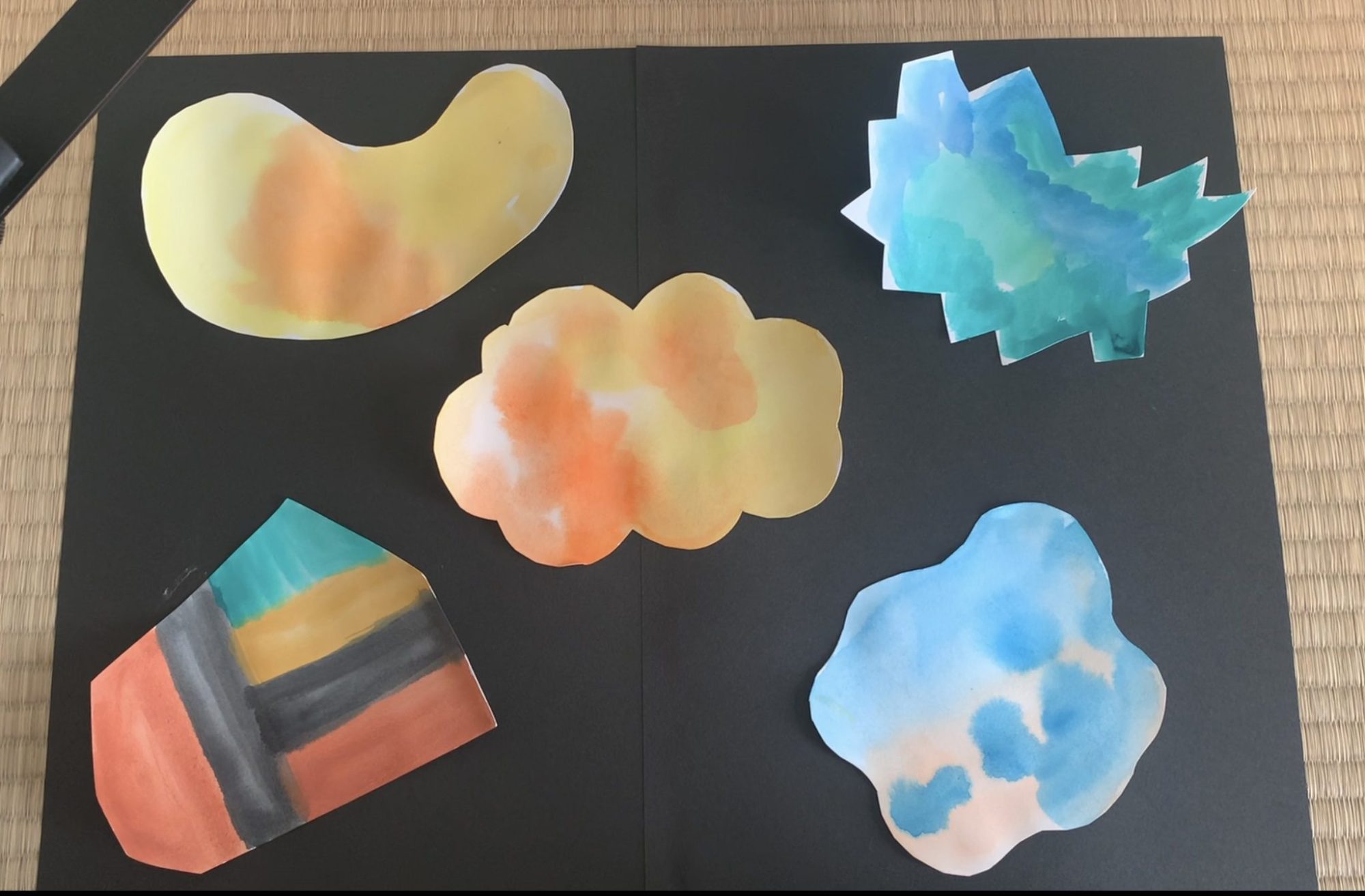

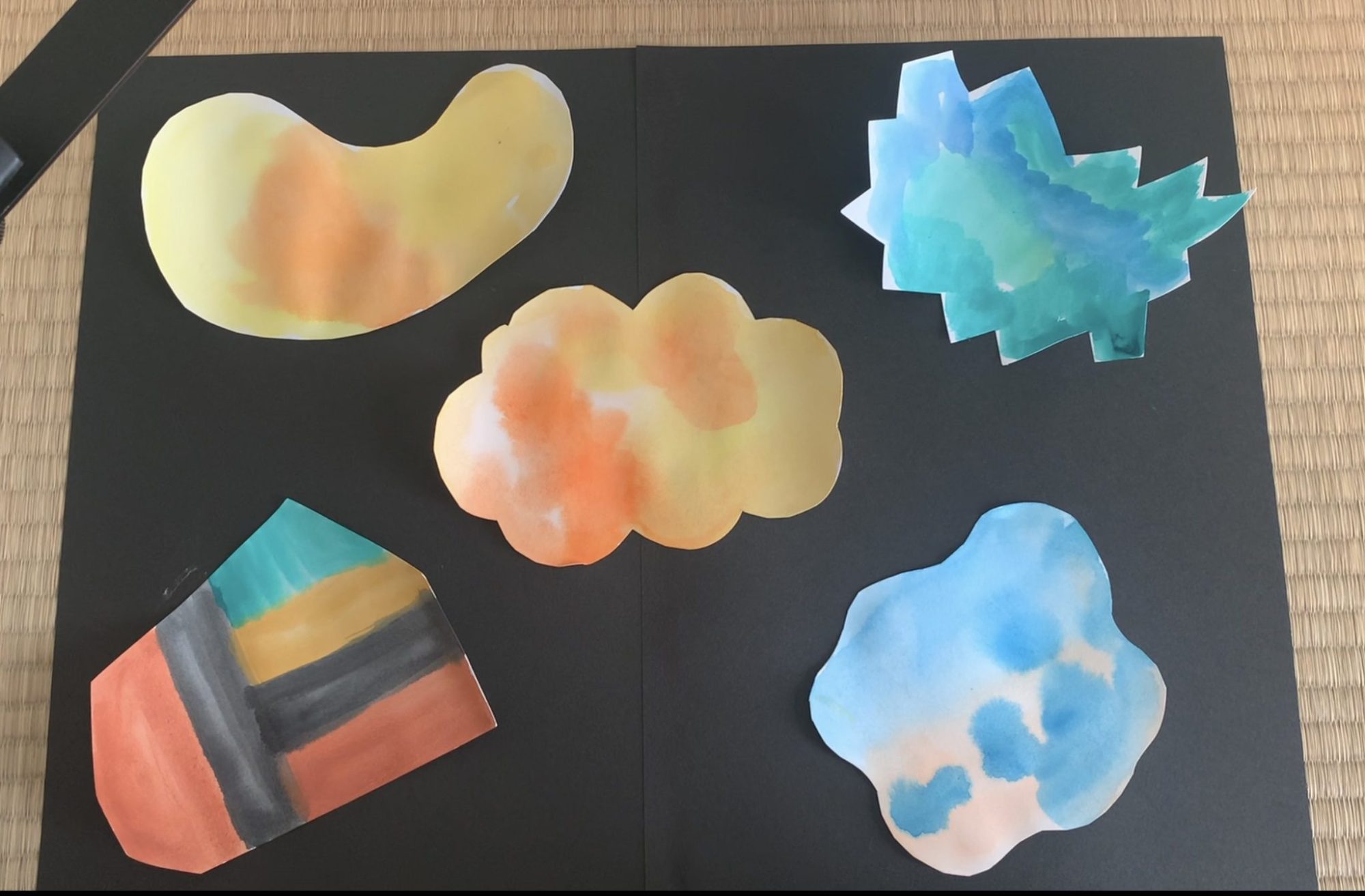

その7 仕上げです

黒の画用紙に、作った色の紙を貼っていこう!

黒画用紙にのりをくるくるっとつけます。

えのぐがまだあまり乾いていないうちに、手でつけるのりを使うとべたべたと大変なことになってしまうので、今日はスティックのりがおススメ!

自分でぬれそうな場合は自分でやってもいいよ。

(※教室など大人数の場合は先生が塗ってあげたり、スティックのりを数本用意しておき、2~3人で1本ののりを順番で使えるようにしておくと良いでしょう)

好きな紙をぺったん!

次はどこに貼ろうかな?自分でここが良いよ!という位置を決めてね

完成!

このままお家の壁に飾ってもおしゃれだね!

↑

アルバム投稿はこちら

上のボタンをクリックしてね

【編集責任者 後藤ゆ】

保護者様へ(カリキュラムについて)

絵の具の色を直感的に使用しながら、自然に「言葉で言えないけど こんな気持ち」を 表現する事を目指したカリキュラムです。

絵の具はえんぴつやカラーペンよりも、水っぽく柔らかいので 情緒を刺激しやすいと言われています。また色は直感的に使用することで 自分の気持ちを無意識に投影できるとも言われています。

何か具体的な形や状況、風景などを理性的に(説明するように)描くのではなく、不定形の形を選び なんとなくの色や模様で描くことで、

今の自分の不安やワクワクを自然に楽しく表現してみる事を大切にしています。

こんな感じ!と抽象的な気持ちを絵で表現できる事を知るきっかけとしてください。また、抽象的な気持ちなので、「何を描いたの?」「上手に描けたね」などの言葉がけではなく、「そっか、こんな感じだね〜」「フワフワだね」「強そうな感じだね」など、抽象的な言葉でお声がけをしてください

様々な紙に気持ちよく描く体感を得、認められて満足した気持ちで、

「ニコニコ、楽しかった!」と次の学年へ進む元気の素にしてください!

【編集責任者 金子】

保護者様へ(こんなときには・・・?)

●いろんな色を使って、濁ってきているように見える

まずは、 子どもの表情を見てみましょう。

‘’濁りをどうとらえているか?‘’

が大事です。

◼︎ネガティブに感じている場合・・・「へんな色になっていて嫌だ。」

それを自分でなんとかしようと工夫しているのかな?

=上から違う色をのせて「色が変わらないかな?」と試している最中、違う紙を貼って「上から描きなおしちゃおう」と試している最中だったら、手をだすのは待ちましょう。

そのやってみた!の行動を認めて「すごい、そんな風に工夫してみたんだね」と気づいてあげましょう。

子どもが、どうしようもなくて「助けを求めてきた場合」は、ぜひ一緒に考えてあげましょう。

答えは様々です。

・キッチンペーパーなどで吸い取ってあげる。

・新しい紙をあげちゃう。

・周りの子の意見も聞いてみる(先生があれこれするより、意外と納得することも多いです)

◼︎ポジティブに見ている場合・・・「混ざることが面白い!こんな色ができた!」

これはもう面白がっていることを一緒に面白がりましょう。

この時、いろんな色が混ざって「濁った」と感じているのは大人の感覚です。

その感覚を押し付けないで、子どもが今感動していることを一緒に感動しちゃいましょう。

ごちゃごちゃに混ざった色を「大人っぽい色!」「斬新!」「〇〇君、新発明の色できました!」

と言い方ひとつで、ものの見方は変わってしまいます。言葉のまほうですね。

そういう雰囲気を作ってしまうと、どんどん物事がポジティブに見えていきます。

また、この時期にたくさんの混ぜ混ぜをした子は、経験が豊富になります。もう少し大きくなって、自分でこの色を作りたい、と思ったときに、人より引き出しが多くなっています。

先生は、その場しのぎではなくて、その子の先を見据えた姿勢が大事ですね。

●筆をゴシゴシして紙を破いてしまった

まずは、最初の時点での言葉がけが大事です。 「絵の具がスーッと気持ちよーく広がっていくよー 今日は筆を優しくねーー」などと声かけをする。

スーッが筆を優しく動かすのに感覚的にマッチするので、たいていの場合はこの言葉がけで意識が変わります。

導入の声かけが大事になってきます。

もし、気になるようなら少し個別で筆を優しく動かす指導をしてみましょう。

絵の具が飛び跳ねて周りの子に迷惑が掛からないように気を付けながら、

紙がぼろぼろになったら新しい紙をあげても良いでしょう。

【編集責任者 大迫(参照:2020年えのぐであそぼう)】