アクリルマスターへの道

☆アクリル画ってどんな描き方ができるんだろう?今まで知らなかった技法も学んで、次回の展覧会制作にも活かしてみよう!

☆アクリル絵具の特徴を知り、楽しいだけではなく今までできなかった技法も学び、次のアクリル画制作に繋げていきます。

★動画13分34秒

★動画+制作時間目安 1週目60〜70分 2週目60〜70分

【カリキュラム作成】三石、望月、土田、山口、菊地順子

使うもの(トントン・ペト教室)教材セットに入っているもの

○F0サイズのキャンバス

【編集責任者】山口

使うもの お家で準備していただくもの(オンラインレッスンを受講する場合)

始める前のじゅんび

○エプロンはつけたかな?

ない場合はよごれてもよいふくをきよう

○つくえの上やテーブルの上にシートをしいておこう

○0号サイズのキャンバス(ご用意が難しい場合スケッチブック又は画用紙 ※大きさの目安は八つ切り画用紙1/4サイズ)

○アクリル絵の具セット、ペーパーパレット(牛乳パックでも大丈夫です)

○ぞうきん

○水バケツ

【編集責任者】山口

動画

せいさくのしかたピックアップ

今回は2週にわたっておえかきします!

まずは1週目!

【1週目】

その1 下地(したじ)をぬってみよう!

おえかきをする前に、下地(したじ)をぬってみよう!

描きたいものに合わせて、下地を塗ることで、できあがる絵の雰囲気がガラリと変わります!

何を描きたいか、決まっていなくてもOK!なんとなくでもOK!

この日は、下地作りにチャレンジしてみよう!

ここではいろんな下地の塗り方をご紹介!

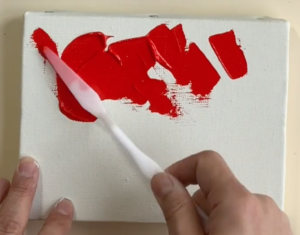

①マット塗り

「キャンバスを全部同じ色にしたい!」「キレイに色をぬりたい!」そんな人におすすめ!

★やり方

1.平筆(先が四角く平たい大きい筆だよ!)を使います。

![]()

2.絵の具をつけたら、よこ向きに何度も重ねてぬってみよう!

同じ向きから、同じ動きで、何度もぬってみよう!

3.キャンバス全体を塗ったら今度は、キャンバスの向きを変えて

違う方向から、さらに重ね塗りしてみよう!

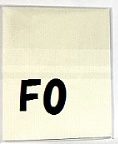

②グラデーション

「空を描きたい!」「海が描きたい!」そんな人におすすめ!

★やり方

1.平筆(先が四角く平たい大きい筆だよ!)を使います。

![]()

2.もとの色になる絵の具と、あとから混ぜたい絵の具を出します。

3.元の色を塗ったら、次はまぜたい絵の具を少しずつ混ぜてぬってみよう!

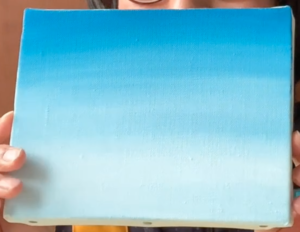

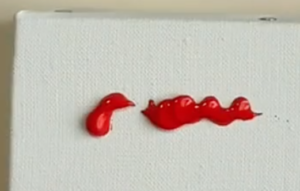

③ペインティングナイフ

「ゴツゴツした質感が描きたい!」「筆じゃないもので描いてみたい!」そんな人におすすめ!

★やり方

1.ペインティングナイフを使います。

2.キャンバスに直接絵の具をつけて、ペインティングナイフで、パンにバターを塗るように伸ばしていきます!

♦︎注意!♦︎次に使う絵の具がなくなるから、絵の具をチューブから出すときは、お豆さんくらいの大きさで少しずつ出してね!

3.他の色をのせて、キャンバスの上で混ぜても面白いよ!

4.使い終わったら、ティッシュや雑巾で絵の具を落とそう!

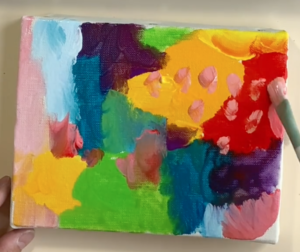

もちろん、好きな色を筆で感じたままに描いてみてもOK!

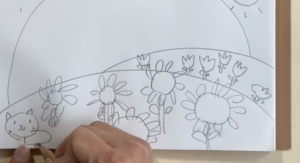

その2 アイデアスケッチを描こう!

アクリル絵の具の下地ができたら、乾くまで下地の上に何を描くか

アイデアスケッチをしてみよう!もちろん途中変わってもOK!

描いたら1週目はおしまい!2週目にいくよ!

【ここからは2週目だよ!】

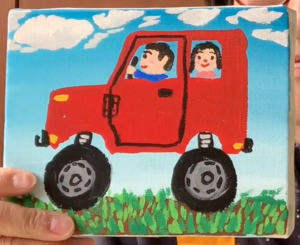

その3 下地の上からおえかきしてみよう!

いよいよ下地の上からおえかきしていきます!

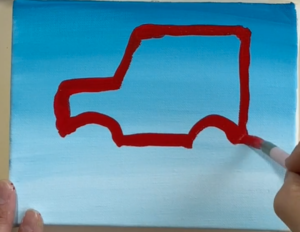

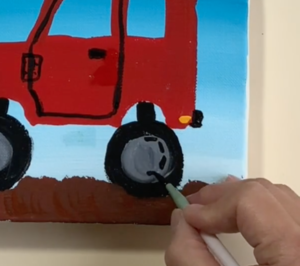

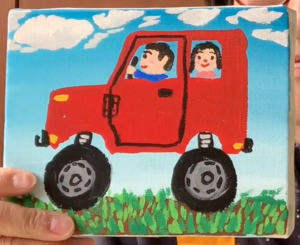

今回は例として、こちらの車のおえかきを描いてみました。

もちろん、違うおえかきでもOK!

●大きいものから初めに描くと、細かいものが描きやすいよ!

●大きいものが描けたら、乾いた上から、細かいものもどんどん重ねて描いていこう!

●細かいものを描きたい!だけど乾かない!そんなときはドライヤーを使ってもOK!

●周りもどんどんおえかきして、完成!

その4 こんなお絵描きも描いてみたよ!

好きな色で塗った下地の上から、魚を描いてみました!

●下地の上から、描きたいお絵描きを線で描いていきます!

●他の色で魚の細かいところを重ね塗りしていきます!

下地の色が綺麗なので、下地は塗り潰さず、少し残すことにしました。

●周りを塗ってみると魚のカラーが目立ちますね。

さらに細かいところを塗って、小魚や周りの風景も描いて完成です!

↑

アルバム投稿はこちら

上のボタンをクリックしてね

【編集責任者】土田

保護者様へ(カリキュラムについて)

今回のアクリル画制作では「アクリル絵具って楽しい!」という体験レッスンのみで終わらないように、水彩画との違い(絵具の特徴・描き方)や、1年生の時は知らなかったアクリル画技法をこのレッスンで学び、次回のアクリル画制作(展覧会など)に活かしていくことを目標としています。

アクリル絵具は「塗り重ねができる」という特徴があります。

「塗り重ねができる」ということは、失敗したと思ってもまた自分の思うように、やりたいようにどんどん変えていくことができます。

失敗はないということ、思いっきり自分の思いをのびのびと表現できるということ、また「この後はどういう風に色を塗り重ねていくか?」「どうすれば自分の想像する表現に近づくか?」など、

まだ2~3年生では難しいところもありますが、これから成長するにつれ勉学においても必要になる「計画性」とは何か?、このアクリル画レッスンを通して経験してもらいたいと思っています。

【編集責任者 菊地順子】

保護者様へ(こんなときは・・・?)

●すぐに描き終わってしまった

今回は0号キャンバスという、キャンバスの中でも一番小さい規格を使います。

早くできてしまったというお子様も多いかと思われます。

まずは、お子様の描いたものをじっくり見てお話ししてみましょう。

「何を描いたの?」「お友達もいるのかな?」「ここの筆ワザ素敵だな〜」など感想や質問など

一つ一つお話ししていくことで、会話の中で何か別の発想が浮かんでくるかもしれません。

また一旦筆を置いて、オンラインや周りの教室の一緒に描いている他の生徒様の作品を

見て周るのもとてもよいです。

●絵の具をやりたがらない

その日の気分によって絵の具をしたくない日もありますよね。

無理に強制する必要はありません。ですがそれなりの理由もあるかと思いますので、なぜしたくないのかを質問してみてください。

こだわりがあったり、別でやってみたいことがあったら、そちらをやってみるのもいいと思います。

また、アクリル絵の具は筆以外にもスポンジや割り箸などで描くことで、面白い描写ができますので

描く素材を変えてアプローチしてみることも良いです。

●服についてしまった

アクリル絵の具はもともと工業塗装や、壁画用に開発された絵の具でもあります。

そのため水に溶けて水彩絵具のように描くことができますが、乾くと耐水性になり汚れが落ちにくくなります。

まだ完全に乾いていないようでしたら、洗剤を溶かしたお湯に衣類の汚れた部分をつけて、もみ洗いをしてください。

●洗うのを忘れて、筆が固まってうまく描けない

通常の水彩絵の具と違い固着力が強い絵の具のため、洗わずそのままにしていると固まり筆が使えなくなります。

万が一固まってしまった場合は筆の先をお湯につけておき、少し柔らかくなったら石鹸や台所洗剤などでゴシゴシ洗ってください。

【編集責任者】土田