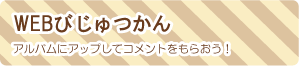

おそらのいろ

自分だけのお空の色を絵の具で描いてみよう。

じんわり広がる絵の具にうっとりしながら

お絵描きの中のふわふわ雲に乗って、自由に遊んでみよう。

使うもの1=材料

空のお絵描きをするための画用紙…2ー3枚

(スケッチブックでも代用可能です)

●おりがみ、かみのきれはしなど

動画:おそらのいろ

動画 3分58秒

2:16 えのぐでおそらをかいてみよう

2:34 おそらにあそびにいってみよう

おそらの写真

せいさくのしかた

保護者様へ

今日は空の色をテーマに絵の具でお絵かきしました。

いつも、どんな時でも私たちを包んでいる空。とても身近な存在ですが地球を包み込むほど広く、宇宙にある太陽から光が届くことを思うととてもスケールが大きく不思議な存在ですね。

子どもたちはよく空を見ています。青い空は気持ちよく、運動会や遠足が青空だとワクワクした気持ちが膨らみますね。夕焼けの赤い色、夜の暗い空の色。そこに浮かび、移動しながら消えていく太陽、雲、月や星。この壮大な自然現象を子どもたちはどのように捉えているのでしょうか。

今日は様々な空の色を思い起こしながら、その子なりの空の色を絵の具で描きました。

色と色が重なると混ざり合い変化します。

その様子をじっくりと味わいながら描くことで、子どもたちの心の中にも美しい空が拡がっていったのではないでしょうか。

こんなときはどうしたらいいの?

⚫︎空が濁ってしまった …

まずは、 子どもの表情を見てみましょう。

‘’濁りをどうとらえているか?‘’

が大事です。

◼︎ネガティブに感じている場合・・・「へんな色になっていて嫌だ。」

それを自分でなんとかしようと工夫しているのかな?

=上から違う色をのせて「色が変わらないかな?」

そのやってみた!の行動を認めて「すごい、そんな風に工夫してみたんだね」と気づいてあげましょう。

子どもが、どうしようもなくて「

答えは様々です。

・キッチンペーパーなどで吸い取ってあげる。

・新しい紙をあげちゃう。

・周りの子の意見も聞いてみる(先生があれこれするより、

◼︎ポジティブに見ている場合・・・「混ざることが面白い!

これはもう面白がっていることを一緒に面白がりましょう。

この時、いろんな色が混ざって「濁った」と感じているのは大人の感覚です。

その感覚を押し付けないで、子どもが今感動していることを一緒に感動しちゃいましょう。

ごちゃごちゃに混ざった色を「大人っぽい色!」「斬新!」「〇〇君、新発明の色できました!」

と言い方ひとつで、ものの見方は変わってしまいます。言葉のまほうですね。

そういう雰囲気を作ってしまうと、どんどん物事がポジティブに見えていきます。

また、この時期にたくさんの混ぜ混ぜをした子は、経験が豊富になります。もう少し大きくなって、自分でこの色を作りたい、と思ったときに、人より引き出しが多くなっています。

先生は、その場しのぎではなくて、その子の先を見据えた姿勢が大事ですね。

●筆をゴシゴシして紙を破いてしまった…

-

まずは、最初の時点での言葉がけが大事です。「お空がスーッと気持ちよーく広がっていくよー 今日は筆を優しくねーー」

などと声かけをする。お空のスーッが筆を優しく動かすのに感覚的にマッチするので、たいていの場合はこの言葉がけで意識が変わります。それでも、どうしても発散になってしまう子もいます。すこし、個別で筆を優しく動かす指導をしてみましょう。それでも激しめになる場合は、今日はそういう状況なんだなと、、受け入れてしまいましょう。絵の具が飛び跳ねて周りの子に迷惑が掛からないように気を付けながら、紙がぼろぼろになったら新しい紙をあげても良いでしょう。⚫︎発散になってしまう子、もいます。

絵の具を使うときはカラーペンで描くときよりも、より「気持ち・情緒」が出やすいと言われています。(先の細いカラーペン、鉛筆などの方が知性的な表現につながりやすい)空に気持ちを投影させて描いていくので、優しい空もあればゴシゴシ強い気持ちが表れることもあります。それはその子の「今の表現=気持ち」。あたたかく見守っていきましょう。ただ、隣のおとなりのお友だちに絵の具がはねて迷惑がかかってしまう場合は、席をちょっと離してあげるなど配慮をしてあげましょう。