アート×心理学で学んだ講師・指導法・カリキュラム!

美術大学のようなクラス制で、他者との違いを学び合う「探究型オンラインアート教室」です。自分の生き方を自分で

決めていく力を育てる。

70年以上にわたり「美術による教育」で14万人以上の生徒たちと、300人以上の美術教師を育ててきた「芸術による教育の会」が、世界中の「美術を学びたい子供」と「美術を教えたい人」共に学び合う美術教育を目的とした、ソーシャルネットワークサービスです。

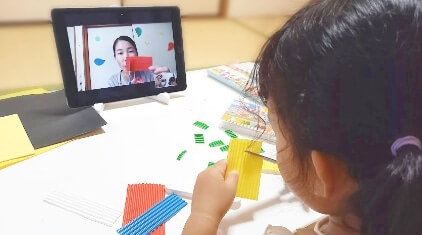

WEB美術館とコミュニティによる“まなびあい”

レッスンで制作した作品を、「WEB美術館」に投稿してみんなに見てもらおう。

芸術による教育の会は、「親と子と教師を結ぶ正しい教育」をめざしています。「教える×育む」はもちろんのこと、親も子も教師も共に学び合う「まなびあいの場」がどこでもアートです。

-

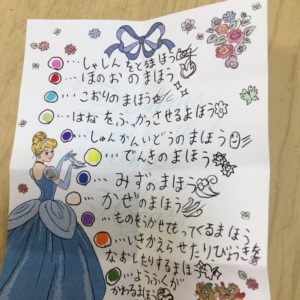

「ミラクルステッキ(説明書)」

miyu (オンラインアートスクール)

miyu (オンラインアートスクール)

なんでもポスト

なんでもポスト

レッスンのご案内

オンラインレッスンを中心に、まなびあいのスタイルに合わせた様々なコースをご用意しています。

お子様の成長に合わせた「学年別指導」をいたします。またお子様の性格や、ご家族の生活スタイルに合わせた「受講形態」をお選びいただけます。

- 動画視聴とオンライン

レッスンが選べる - 1か月の体験コースで

安心入会 - 年齢に合わせた

楽しいカリキュラム - より専門性の高い

特別講座もご用意

ご希望に沿ったコース

オンラインレッスンコース・動画コースをお選びいただけます。

ミッション in the ART

アートでお悩みを解決しよう!

社会や様々な企業で活躍するプロフェッショナルをお招きし、「働くこと」の意味や目的やミッション(使命)、その仕事の内容を学びます。

その学びを通して、将来の夢を見つけ、夢の実現のために主体性や探求心を育てる活動をします。

特別講座

オンラインレッスンを中心に、まなびあいのスタイルに合わせた様々なコースをご用意しています。

専門的な知識を持った先生と一緒に、好きなことを追求できる専門講座も受講可能です。

(別料金となります)

どこでもアートからのお知らせ

-

イベント怖い作品・アーティスト紹介カフェ2024年7月23日

イベント怖い作品・アーティスト紹介カフェ2024年7月23日怖い絵画・怖い絵本、怖いけどきになってしまう!

-

イベントチョークアートで作る★メニュー黒板2024年7月23日

イベントチョークアートで作る★メニュー黒板2024年7月23日クレヨンでできるチョーク風アートでメニュー黒板を描こう! オシャレでおいしそうな食べ物が描いてあるカフェやお店のメニュー黒板。

-

イベント親子イベント★こうかんコラージュ2024年7月23日

イベント親子イベント★こうかんコラージュ2024年7月23日夏休みのおうち時間を家族で楽しみましょう♪ 家族で過ごす時間も多くなる夏休み

-

どこでもアート宿題一緒にやっちゃおう!ポスター編2024年7月22日

どこでもアート宿題一緒にやっちゃおう!ポスター編2024年7月22日一人だとなんだかとなんだか不安。 1年生で初めての夏休みの絵の宿題が出た。。 いいアイデアないかな。。 オンラインで繋がりながら、みんなで一緒に夏休み!

-

どこでもアート宿題一緒にやっちゃおう!絵画編2024年7月22日

どこでもアート宿題一緒にやっちゃおう!絵画編2024年7月22日絵画コースの先生たちと 一緒に夏休みの宿題をやりませんか?

-

特別講座小学2年生からのイラスト講座2024年7月22日

特別講座小学2年生からのイラスト講座2024年7月22日イラストコースの先生たちが夏休み特別に小学生2年生・3年生・4年生に向けてイラスト講座を開いてくれることになりました!

-

特別講座ドドンと工作!わりばしランプシェード2024年7月22日

特別講座ドドンと工作!わりばしランプシェード2024年7月22日大たっぷり1時間半! どこでもアートの1時間のレッスンでは収まらない工作好きさんのための工作講座です!!

-

WEB美術館イベントどこでも水族館-みんなで作ろうAR空間!ー2024年7月20日

WEB美術館イベントどこでも水族館-みんなで作ろうAR空間!ー2024年7月20日スマホを使っていろんなお魚をいろんな空間に泳がせてみよう! 現実とデジタルの世界が混ざり合う、AR空間を使った初めての試みです。

イベント第66回「明日への手」美術展2023年12月18日

イベント第66回「明日への手」美術展2023年12月18日第66回「明日への手」展覧会総合案内

イベントオンライン展覧会をみにいこう❗️2023年10月10日

イベントオンライン展覧会をみにいこう❗️2023年10月10日第66回「明日への手」美術展 『オンライン展覧会』公開中!ヴァーチャル会場と出品作品を見てみよう!(会期に応じ順次、公開されます)

ミッション In The Artミッションin the ART2022年5月12日

ミッション In The Artミッションin the ART2022年5月12日社会やさまざまな企業で活躍するプロフェッショナルをお招きして学ぶ企画です。子どもたちが将来の夢や目標に向かう力を育みます。

サービスYoutubeどこでもアートチャンネル2022年5月12日

サービスYoutubeどこでもアートチャンネル2022年5月12日過去のカリキュラム動画を中心に、楽しい動画を公開しています。